|

|

|

|

|

Dieser Abschnitt ist noch nicht abgeschlossen und wird weiter ergänzt.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zum Inhalt:

- Stereozubehör

- Zubehör für die Mikrofotografie

- Makrozubehör

- Exakta-Endoskopie und Endoskopiezubehör

- Blitzgeräte und Zubehör

- Unterwassergehäuse

- sonstiges Zubehör

|

|

|

Noch ein Hinweis zu den im Text verwendeten Ihagee-Nummern: diese entstammen, wenn nicht anders angegeben, verschiedenen Ihagee-Anleitungen für Zubehör des Zeitraumes 1965-1970.

|

|

|

|

|

|

|

1. Stereozubehör

|

|

|

|

Ein seltenes Zubehör ist der “Stereflex”-Stereoeinsatz (Ihagee Nr. 306) mit Zeiss-Jena-Stereovorsatz, der als Prototyp oder sehr frühe Ausführung auf der Leipziger Messe 1952 gezeigt (“Die Fotografie” Heft 11, 1952) und ab 1955 produziert wurde.

Je nach Aufnahmeabstand stehen zwei Ausführungen des Jenaer Stereovorsatzes zur Verfügung. So wird der Stereovorsatz mit der Basis 65 mm (Ihagee-Nr. 314) für Aufnahmeentfernungen von 2 m bis unendlich benutzt, während der Stereovorsatz mit der Basis 12 mm (Ihagee-Nr. 313) für alle Makro-Aufnahmen von 0,15 m bis 2 m in Verwendung findet. Bei diesem Makro-Vorsatz können mit Hilfe von Vorsatzlinsen Stereo-Nahaufnahmen bis zum Maßstab 1:1 erzielt werden.

Die Stereovorsätze lassen sich an Objektiven mit 50 mm Brennweite benutzen, sie können deshalb je nach Anschluss (M30,5; M40,5; M49) unter anderem am Carl Zeiss Jena Tessar 3,5/50 mm und 2,8/50 mm sowie am Pancolar 2/50 mm angesetzt werden. Die Vorsätze werden dazu in das Filtergewinde der entsprechenden Objektive geschraubt.

Zur Aufnahme muss man die Belichtungszeit etwa 1,5fach (bei Landschaftsaufnahmen) bis 1,8fach (bei Nahaufnahmen) verlängern.

|

|

|

|

1957/58 erschien die Ihagee-Lichtmesseinrichtung für die Mikro- und Makrofotografie (Ihagee-Nr. 167) (Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 1741458 vom 25.10.1956). Sie wird in das kameraseitige Bajonett eingesetzt und es können Objektiv, Mikrozwischenstück, Balgengerät oder Bajonettringe und Tuben angeschlossen werden. Dabei ergibt sich bereits durch die Lichtmesseinrichtung eine konstante Auszugsverlängerung von 20 mm. Beim Messvorgang wird ein Selen-Fotoelement in den bilderzeugenden Strahlengang eingeschoben, durch das auffallende Licht wird ein Strom erzeugt, dessen Stromstärke am angeschlossenen Mikroamperemeter abgelesen werden kann. Der Auslöser wird in dieser Zeit blockiert. Vor der eigentlichen Aufnahme wird das Fotoelement wieder aus dem Strahlengang heraus geschoben und der Auslöser kann betätigt werden. Dieses Zusatzgerät setzt zunächst eine Serie von Probeaufnahmen voraus, um den Messwert in µA in Bezug zur korrekten Belichtung zu ermitteln. Ein geeignetes Mikroamperemeter sollte einen Messbereich von 5-30µA (günstiger 5-100µA) und einen Innenwiderstand von 1000 bis 1500 Ohm aufweisen. Es kann grundsätzlich jedes Gerät mit den genannten Parametern verwendet werden.

Von der Lichtmesseinrichtung gab es zwischen 1957/58-1971 verschiedene Versionen. Diese unterschieden sich durch unterschiedliche Frontgravuren. So gibt es Geräte mit Gravur “Ihagee Dresden Germany”, “Ihagee Dresden”, “Varilux Ihagee Dresden Germany” oder “Makrolux Ihagee Dresden Germany”. Weiterhin existieren Varianten ohne Gravur oder mit Belederung im entsprechenden Frontplattenfeld.

|

|

|

|

|

|

|

Ihagee-Vielzweckgerät: Das Vielzweckgerät (Ihagee-Nr. 155) besteht aus zahlreichen Teilgeräten, die unterschiedlich miteinander kombiniert werden können. Die Grundausrüstung (Nr. 155.17) besteht aus Reprogestell (Nr. 155.16), Balgennaheinstellgerät (Nr. 155.10) und Diakopiervorsatz (Nr. 155.04).

Zusätzlich erhältlich waren das Schwenkwinkelgerät komplett (Nr. 155.08), der Schwenkwinkelaufsatz allein (Nr. 155.03), die Stativplatte zum Schwenkwinkelgerät (Nr. 155.13), das Reprogestell (155.16), das Reprogerät (Nr. 155.20, bestehend aus Reprogestell und Balgennaheistellgerät) und die Beleuchtungseinrichtung zum Reprogestell (Nr. 213.12).

Bis 1960/61 waren die Teile des Vielzweckgerätes mit schwarzem Kräusellack versehen, ab 1961 wurde dagegen eine hellblaue Hammerschlaglackierung verwendet.

|

|

|

Ihagee-Balgennaheinstellgerät: Als Teil des Ihagee-Vielzweckgerätes ist dieses Naheinstellgerät (Nr. 155.10) zum stationären Betrieb an Stativ oder Reprogestell vorgesehen. Ein stufenloser Balgenauszug von 35 mm bis 220 mm ist möglich. Das Balgennaheinstellgerät besteht aus Einstellschlitten (Nr. 155.01 U7) und Balgenaufsatz (Nr. 155.02). Das Jena Tessar 2,8/50 mm mit versenkter Fassung (Ihagee-Nr. 128) ermöglicht eine formatfüllende Wiedergabe größerer Objekte und die Einstellung auf Unendlich am Balgengerät. Wird bei einer Mikroaufnahme mit Hilfe des Balgennaheinstellgerätes am Reprogestell die Kamera nicht mechanisch mit dem Mikroskop verbunden, dient eine Lichtschutzmanschette (Nr. 156) zum Fernhalten von Fremdlicht.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ihagee-Schwenkwinkelgerät (Nr. 155.08): Bestehend aus Einstellschlitten (Nr. 155.01 U7) und Schwenkwinkelaufsatz (Nr. 155.03), dient es am Stativ zum leichten und schnellen Verändern des Aufnahmeabstandes zum Objekt und zum schnellen Schwenken vom Quer- zum Hochformat. Für Stereoaufnahmen kann das Schwenkwinkelgerät als Stereoschieber mit verstellbarer Basis von 0 bis 50 cm verwendet werden. Die Stativplatte (Nr. 155.13) dient zum Verschieben des Schwenkwinkelaufsatzes auf der Führungsschiene der Stativplatte. Damit kann bei Verwendung von Bajonettringen und Tuben und langbrennweitigen Objektiven am Kamerastativ der Schwerpunkt der Aufnahmeapparatur günstig verlagert werden.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ihagee-Objektivlupeneinsatz mit aufgesetztem Biotar 2/58

|

|

|

|

|

|

|

4. Exakta-Endoskopie und Endoskopiezubehör

|

|

|

|

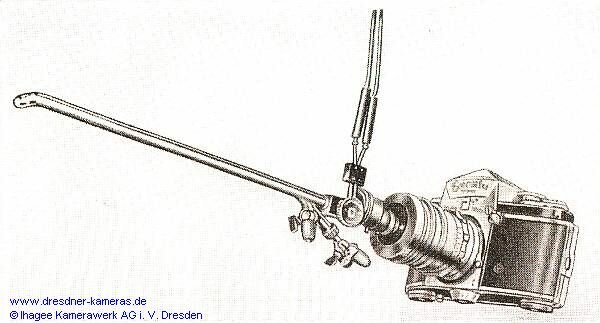

Mit Hilfe eines Endoskops können Hohlräume in lebenden Organismen sowie technische Hohlräume untersucht und teilweise bearbeitet werden. Ursprünglich wurden Endoskope für die für die humanmedizinische Diagnostik entwickelt. Bereits in den 1950-er Jahren existierten verschiedene endoskopische Systeme zum Anschluss an Kleinbildkameras. Die Dresdner Ihagee Kamerawerk AG i.V. bot Zusatzgeräte für die Systemkameras Exakta-Varex an. Die Endoskope wurden zunächst mittels einer Ihagee-Endoskopkapsel nicht direkt an die Kamera, sondern an das Filtergewinde des Kameraobjektivs angeschlossen. Die Kapsel musste also für das entsprechende Objektiv speziell angefertigt werden. Aus der Endoskopkapsel ragte ein etwa 30-40cm langer abnehmbarer starrer Endoskopschaft heraus, der zur Einführung in die entsprechenden Hohlräume gedacht war. Hersteller dieser Endoskopschäfte war in der DDR der VEB Medizintechnik Leipzig, später MLW (VEB Kombinat Medizin-, Labor- und Wägetechnik Leipzig), zahlreiche ausländische Hersteller boten ähnliche Endoskope an.

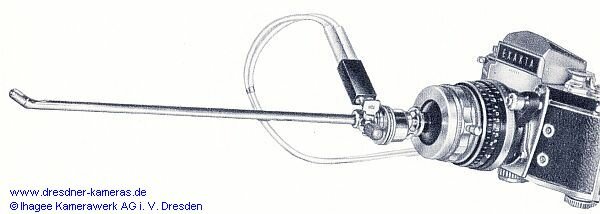

Später waren verschiedene westliche Endoskopkapseln, wie z. B. die Geräte der Firma Richard Wolf in Knittlingen, aber auch die DDR-Endoskopkapseln von MLW direkt an Stelle einer normalen Kameraoptik anschließbar. Die Anschlussmaße des Endoskopschaftes an die Endoskopanschlusskapsel waren einheitlich, so dass sowohl Endoskope von MLW als auch von weiteren Herstellern genutzt werden konnten.

Die notwendige Beleuchtung des zu untersuchenden Hohlraumes wurde direkt an der Spitze des Endoskopschaftes realisiert. Hierfür kam zum Beispiel bei der Exakta Varex der Ihagee zu Beginn ein 12V-Lämpchen zum Einsatz, das mit einem zugehörigen Überspannungsschaltgerät kurzzeitig mit 24V belastet wurde, um die entsprechende Helligkeit des Bildes zu erzielen. In dem Endoskopschaft waren zwei Kanäle vorhanden. Ein Kanal leitete die Bildinformationen des zu untersuchenden Objektes durch ein Linsensystem zur Kamera. Ein zweiter Kanal enthielt die elektrischen Zuleitungen für das Birnchen an der Schaftspitze. Die spätere Trennung des Licht-/Blitzstromkreises vom Endoskop mittels eines Lichtleitkabels stellte eine deutlich sicherere und schonendere Methode der endoskopischen Beleuchtung dar. Das für die Untersuchung notwendige Licht der Blitz-/Beleuchtungsanlage wurde hier mittels Lichtleitkabel im zweiten Kanal eingespeist. Die Lichtanlage war durch dieses optische Kabel räumlich und elektrisch vom Endoskop getrennt. Durch die geringe Helligkeit des kreisrunden endoskopischen Bildes waren mattierte Bildfeldlinsen (Mattlupen) für die Scharfstellung unzweckmäßig, bei den Ihagee-Kameras wurden für die endoskopische Fotografie unmattierte Bildfeldlinsen (Klarglaslupen) mit Fadenkreuz in das Suchersystem eingesetzt. Während Endoskopkameras mit fest verbauten Endoskopie-Einstellscheiben/Bildfeldlinsen (z. B. Praktica-Endo) nur für endoskopische Aufnahmen geeignet waren, konnten die Exakta-Kameras durch ihr Wechselsuchersystem unkompliziert sowohl für endoskopische als auch für normale Fotografie verwendet werden.

Die Exakta RTL1000 wurde von Pentacon in den Jahren 1969-1973 gebaut. Es handelt sich hier nicht um eine Exakta des Ihagee-Kamerawerkes, sondern eigentlich um eine Praktica L mit Stahllamellenschlitzverschluss, Wechselsuchersystem und Exakta-Bajonettanschluss mit Blendeninnenauslösung. Aus dieser Kamera wurde später die Praktica VLC mit komfortabler Innenlichtmessung entwickelt. Für die RTL waren auch die genannten MLW-Endoskopkapseln verwendbar und austauschbare Spezialbildfeldinsen erhältlich.

|

|

|

|

|

|

|

Exakta Varex mit Endoskopkapsel, Endoskop und angeschlossenen Kabeln zum Überspannungsschaltgerät, Quelle: Prospekt des Ihagee Kamerawerk AG i. V.

|

|

|

|

|

|

|

|

Exakta Varex IIb mit Endoskopkapsel, Endoskop und angeschlossenen Kabeln zum Überspannungsschaltgerät, Quelle: Prospekt des Ihagee Kamerawerk AG i. V.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Blitzgeräte und Zubehör

|

|

|

|

Verschiedene Ihagee-Vakublitzeinrichtungen wurden für die Exakta-Modelle angeboten. Bereits die Kine Exakta von 1938 besaß eine zusätzliche Gewindebuchse zur Befestigung der Blitzeinrichtung oberhalb der Blitzbuchsen. Die Exakta Vakublitzeinrichtung von 1951 für 3x 1,5 V Batterien, später mit einer 22,5-V- Batterie und Zündkondensator wurde an der Bodenmutter der Kamera arretiert. Durch die Schnellspann-Vorrichtung konnten alle herkömmlichen Blitzlampen unabhängig von Größe und Sockelart genutzt werden. Ein heute selten zu findender Zusatz-Blitzkopf konnte an dem zweiten Stativgewinde des Batteriefaches oder einem separaten Stativ angeschraubt werden, die Kapazität der Vakublitzeinrichtung genügte zur Stromversorgung dieses Zweitblitzes. Die Ihagee-Blitzleuchte mit Kunststoffgehäuse und zusammenfaltbarem Reflektor (1959/60), ebenfalls für eine 22,5-V-Hörgeräte-Batterie, konnte mittels einer Blitzbefestigungsschiene oder eines Blitzschuhadapters verwendet werden. Mehrere Flash-Gun-Blitzleuchten wurden von der Exakta Camera Co. New York für die Exakta in den USA angeboten.

Besonders für die wissenschaftliche und medizinische Fotografie wurden Ringblitzleuchten entwickelt. Ende der 1950-er Jahre erschien die kleinere Ihagee-Ringblitzleuchte RB1 (Ihagee-Nr. 196) mit Metallgehäuse und Pilotlicht (nur mit separatem 6V-Trafo), 1964 die Ihagee-Ringblitzleuchte RB2 (Ihagee-Nr. 197) mit Kunststoffgehäuse. Die Befestigung erfolgte in beiden Fällen über das Filtergewinde des Objektivs und der elektrische Anschluss zur Kamera wurde mittels Synchrokabel hergestellt. Für den Betrieb war noch ein üblicher Röhrenblitzgenerator zur Bereitstellung der Blitzspannung nötig (z.B. Elgawa N150, B140 oder SB250).

Speziell für medizinische Aufnahmen von Körperhöhlen wurde Anfang der 1950er das Ihagee-Kolpophot erdacht. Es bestand aus dem kompletten Balgennaheinstellgerät, einem Spezialobjektiv 1:4/135mm (Triotar/Sonnar, abblendbar bis Blende 45) und der Zentralblitzeinrichtung ZB3 (bestehend aus Ringblitzröhre, 6V-Pilotlicht und Anschlusskabeln). Die ZB3 wurde von Böhm/Elgawa Plauen speziell für das Ihagee-Kolpophot entwickelt. Später wurden die Nachfolger RB1 bzw. RB2 an Stelle der ZB3 genutzt.

|

|

|

|

|

|

|

|

Ihagee-Vakublitzeinrichtung der 1950-er Jahre, Verson 1, mit Zündkondensator und 22,5-V-Batterie, durch Schnellspann-Vorrichtung verwendbar für beliebige Blitzlampensockel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

zur Befestigung der verschiedenen Blitzleuchten an der Kamera wurden von mehreren Herstellern Blitzschienen angeboten

|

|

|

|

|

|

|

Ihagee-Kolpophot am Stativ - bestehend aus dem Balgennaheinstellgerät, einem Spezialobjektiv 1:4/135mm (abblendbar bis Blende 45) und der Zentralblitzeinrichtung ZB3 (bestehend aus Ringblitzröhre, 6V-Pilotlicht und Anschlusskabeln).

|

|

|

|

|

Zentralblitzeinrichtung ZB3 (bestehend aus Ringblitzröhre, 6V-Pilotlicht und Anschlusskabeln)

|

|

|

|

|

|

Zum Anschluss von Blitzgeräten mit genormtem DIN-Blitzanschluss an die alten einpoligen Blitzbuchsenpaare (Exakta Varex VX und früher) waren verschiedene Synchro-Kupplungen lieferbar

|

|

|

|

|

|

|

Der Ihagee-Zubehörschuh konnte an allen Ihagee-Prismen verwendet werden. Zum Anschluss von Blitzgeräten mit Mittenkontakt war der abgebildete Mittenkontaktadapter erforderlich.

|

|

|

|

|

|

|

Für die Exakta RTL 1000 wurde ein spezieller Blitzschuh mit Mittenkontakt entwickelt, der unter dem Ruckspülknopf eingeschoben werden konnte.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

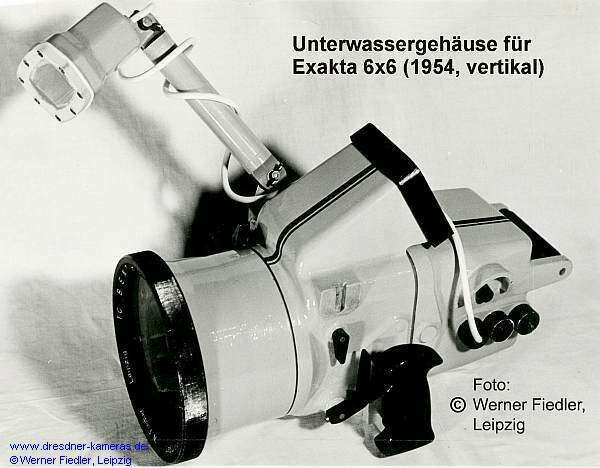

12 kg schweres Eigenbau-Unterwassergehäuse für die vertikale Exakta 66, die Kameramaße von 14 x 11 x 11 cm vermitteln einen Eindruck der Größe dieses UW-Gehäuses. Die Kamera befand sich im quaderförmigen Mittelteil des Tauchgehäuses. Im hinteren Teil war ein - für damalige Verhältnisse - leistungsstarkes Blitzgerät (einschließlich Akkus) untergebracht.

|

|

|

|

Natürlich gab es daneben noch industriell hergestellte Kleinserien dieser Tauchgehäuse. So fertigte zum Beispiel die Firma H. Brodthagen in Berlin eines für die Exa 0. In München bei Heckenrainer & Co. wurde ein Unterwassergehäuse für die Exa Ia gebaut. Dieses wurde sowohl vom Quelle-Versandhaus unter der Marke „Revue“ als auch vom Hersteller selbst als Heckenrainer „Heco Mar II“ in einer maximalen Gesamtstückzahl von 500 Stück vertrieben. Die Exa Ia mit eingesetztem Lichtschachtsucher war leider die einzige Kamera, die mit diesem Gehäuse genutzt werden konnte, als Objektiv musste das E. Ludwig Meritar mit Blendenvorwahl in der „Zebraversion“ und passenden Überwurfringen (Bestandteil des UW-Gehäuses) Verwendung finden. Das zugehörige UW-Blitzlicht wurde mit handelsüblichen Blitzlampen betrieben. Zum Heco-Mar-II-Gehäuse war eine spezielle Taucherlampe Heco-Lux erhältlich, die die Scharfstellung unter Wasser erleichterte. Das Unterwassergehäuse ermöglichte im Grunde alle wesentlichen Funktionen von Kamera und Objektiv zu nutzen (Fokussierung, Öffnen und Schließen der Blende, Kameraauslösung, Filmtransport).

Mit einem Gehäusedurchmesser von etwa 20 cm, einer Breite von 36 cm, einer Tiefe von 15 cm und einer Masse von ca. 3 kg hatte das Heckenrainer-Gehäuse schon beachtliche Dimensionen, war aber dennoch recht gut bedien- und nutzbar. Die Preise bewegten sich für Gehäuse mit Kamera von 440 DM (1968) bis zum Abverkauf bei Quelle im Jahr 1969 mit 199 DM.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Unterwassergehäuse für die Exa Ia von Heckenrainer & Co., vertreiben als Quelle “Revue” und Heckenrainer “Heco Mar II”

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der Feststellknopf für die Auslösewippe des Objektivs Meyer Domiplan 2,8/50 ermöglicht die Umschaltung des Objektivs auf manuelle Blende, da ein Objektivumschalter nicht vorhanden ist. Bei den Objektiven Meyer Domiron 2/50 und Trioplan N 2,8/100 wäre die Verwendung zwar theoretisch möglich, aber die objektivseitige Umschaltbarkeit von manueller auf automatische Blende macht die Nutzung überflüssig.

|

|

|

|

|

|

Feststellknopf für die Auslösewippe des Objektivs Meyer Domiplan 2,8/50

|

|

|

|

|

Zu den Exakta- und Exa- Kamerabaureihen gab es über die lange Bauzeit verschiedene Kameragehäusedeckel, die das Gehäuse vor Staubeintritt schützen sollten, wenn kein Objektiv an der Kamera angeschlossen war. Nach dem Übergang zu Pentacon entfiel der bisher vorhandene Ihagee-Schriftzug.

|

|

|

|

|

|

Exa-/Exakta-Kameradeckel;

oben links: frühe Version mit Ihagee-Schriftzug,

oben Mitte: späte Version mit Ihagee-Schriftzug,

oben rechts: Version ohne Ihagee-Schriftzug bis etwa 1966/67 (bis Exakta Varex IIb)

unten links: ab 1967 (ab VX 1000)

unten rechts: ab 1977 (für Exa mit M42x1)

|

|

|

|

|

Für die verschiedensten Objektiv-Filtergewinde wurden Gegenlichtblenden angeboten. Die Ihagee- bzw. Ihagee-Germany-Gravur wurde nur bis zur Übernahme der Ihagee durch Pentacon angebracht. Danach waren die Gegenlichtblenden nicht mehr mit Herkunftsbezeichnungen versehen.

|

|

|

|

|

|

Gegenlichtblenden für unterschiedliche Objektiv-Filtergewinde

|

|

|

|

|

|

|

|

Pentacon (Praktica / RTL 1000) - Augenmuschel, ab 1970

|

|

|

|

Ein an den Stativanschluss unter der Kamera ansetzbarer Novoflex-Doppelsucher für die Brennweiten 50mm und 135mm (Code: EVIS 135 D) ermöglichte bereits vor dem Objektivwechsel die Beurteilung des Bildausschnittes im jeweiligen Brennweitenbereich.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kameraständer aus Kunststoff

|

|

|

|

|

|

Hier noch eine persönliche, aber natürlich rein subjektive Empfehlung von Sammler zu Sammler, für das aus meiner Sicht beste deutschsprachige Magazin für Photographica und Fotogeschichte, die PhotoDeal.

|

|

|

|

|

|

Diese Internetseite und alle zugehörigen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Keine Inhalte dieser Seiten dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der entsprechenden Autoren in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen verwendet werden.

This page and all dependent pages are copyrighted. No contents of these pages may be reproduced in whole or in part without the express written permission of the copyright holders.

|

|

|

.

|

|

|